La vie de certains parents déborde à un tel point dans celle de leurs enfants qu’il arrive que le processus de construction identitaire en vienne à se détraquer, piraté par un passé étranger qui s’entête à demeurer présent.

La vie de certains parents déborde à un tel point dans celle de leurs enfants qu’il arrive que le processus de construction identitaire en vienne à se détraquer, piraté par un passé étranger qui s’entête à demeurer présent.

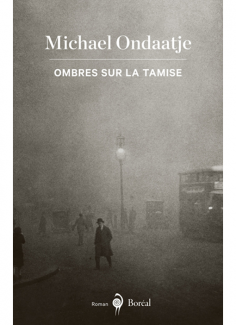

C’est ce phénomène qu’explore Michael Ondaatje dans son nouveau roman. Ceux qui chérissent le vainqueur du Golden Booker Prize commencent à le savoir, il ne faut pas attendre un livre d’Ondaatje. Ce qu’il faut, pour obtenir un pareil festin à se mettre sous la dent, c’est jouer les indépendants : lire autre chose, regarder ailleurs, en espérant que le subterfuge fonctionnera si l’on arrive à tenir la pose assez longtemps. Alors, et alors seulement, peut-être que le maître aux cheveux de neige acceptera de nous surprendre et de nous régaler de l’un de ses savants mélanges d’atmosphères mémorables, de personnages aussi colorés que des légendes et de phrases qui peuvent se méditer encore plus longtemps que des mantras. Les jours de disette ont été longs depuis le magnifique La table des autres (Boréal, 2012), mais la ruse a fonctionné et voici nos mains fébriles prêtes à ouvrir Ombres sur la Tamise. On se réjouit doublement puisque, pour la première fois, un roman du Canadien est traduit au Québec par l’inébranlable duo formé de Lori Saint-Martin et Paul Gagné. Dès lors, il s’agit de se laisser porter sur ce fleuve romanesque, propulsé par un incipit on ne peut plus intrigant.

Instructeurs de matières peu orthodoxes

En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes qui étaient peut-être des criminels.

À partir de cette seule phrase, un monde de possibles vient de s’ouvrir. Comme pour empêcher nos cerveaux de s’atrophier, notre sens du récit de s’amenuiser, le romancier nous contraint à jouer à la marelle pendant qu’il nous chuchote à la mémoire cette belle histoire mélancolique. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (et donc à l’aube de la guerre froide, puisque la fin d’une guerre n’est rarement autre chose que la préparation de la suivante) que débute le récit initiatique de Nathaniel et Rachel, frère et sœur délaissés par des parents voyageant moins par agrément que pour affaire d’État. De cet abandon initial naîtront des blessures que tous deux passeront leur vie à essayer de soigner sans toutefois jamais vraiment y parvenir. Composée comme un roman d’apprentissage, cette première partie est peuplée de figures aussi louches qu’attachantes. Y défilent dans un désordre sublime et propre à l’enfance, comme autant d’instructeurs de matières peu orthodoxes, ces originaux que l’on s’étonne de trouver en anges gardiens. En garde rapprochée, on fait la rencontre de Papillon de nuit, le mélomane cambrioleur, puis du Dard, ancien boxeur recyclé dans le commerce illégal de lévriers de course. Vient ensuite le régiment hétéroclite où sont mis en valeur tous ceux qui rechignent à se mettre en rang : Olive Lawrence, brillante géographe et ethnographe, Arthur McCash l’énigmatique, cachant derrière le célèbre flegme anglais quelques secrets dangereux à porter, et finalement M.Nkoma, pianiste au charme fou que la vie a relégué à la plonge pour des raisons qui ne pouvaient qu’être mauvaises.

Triste comme l’espion

Outre cette galerie toujours plus vaste de personnages fascinants, que l’on continuera d’arpenter en s’émerveillant tout au long du livre, il faut au lecteur parcourir le musée vivant dans le seul sens possible pour ceux qui naissent et meurent ; c’est-à-dire en se faisant plus grave à chaque jalon. Dans une deuxième partie qui s’apparente au roman d’espionnage, où l’enfance peut enfin apparaître comme une époque bénie maintenant qu’elle est passée et que le point de comparaison de l’âge adulte n’offre rien pour la surclasser, Nathaniel devient obsédé par la recherche qu’il a entamée sur le passé trouble de sa mère. Loin des filles de Bond en petites tenues, des revolvers dorés et de la testostérone comme réponse aux crises géopolitiques, le ton adopté par Ondaatje trouve plutôt ses influences mélancoliques et paranoïaques chez Graham Greene et John Le Carré. Puis, cette atmosphère de Grand Jeu (où le sort du monde est joué sur un échiquier politique déployé dans de discrets immeubles enfumés, beiges et sans fenêtres) s’estompe pour laisser place à la dernière et peut-être plus belle partie d’Ombres sur la Tamise. Temps lent de l’introspection dans la quiétude d’un jardin clos du Suffolk, cette note finale n’accorde plus d’importance aux alarmes qui pourraient survenir du parquet des rossignols. La pensée a grignoté les jours et le moment est venu pour Nathaniel de vivre davantage dans ses souvenirs-fictions que dans un corps à nourrir trois fois par jour.

Nous ordonnons notre vie à la lumière de récits évanescents. Comme si nous nous étions égarés dans un paysage déroutant, recueillant des indices invisibles et inexprimés […] que nous rapiéçons pour survivre, incomplets, délaissés […].

Arrivés comme Nathaniel à cette conclusion, point suprême de la gravité, il ne nous reste plus qu’à vivre dans le beau mensonge des fictions qui comblent la mélancolie des énigmes insolubles laissées par nos prédécesseurs. ♦