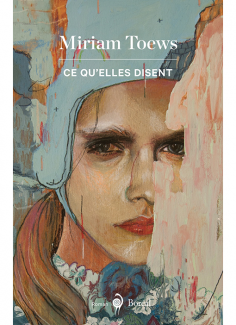

Transposition romanesque fort réussie d’une horrible histoire, Ce qu’elles disent de Miriam Toews est autant un récit choral féministe qu’une leçon dans l’art de donner la parole.

Transposition romanesque fort réussie d’une horrible histoire, Ce qu’elles disent de Miriam Toews est autant un récit choral féministe qu’une leçon dans l’art de donner la parole.

L’œuvre de Miriam Toews est irriguée par son expérience au sein d’une communauté mennonite au Manitoba ; elle y puise un cadre, une manière de penser l’autorité et la marginalité, tout en montrant la complexité des interactions dans des milieux où les apports extérieurs sont limités et vus avec méfiance. Partant du poids du collectif, elle façonne des récits ancrés dans une affirmation personnelle problématique et dans le désir de mobiliser la mémoire du passé sans se couper complètement de la référence à ce lieu marqué par la religion. Par exemple, dans Jamais je ne t’oublierai (2013), elle racontait l’histoire de son père professeur, bipolaire et suicidé, avec la volonté de restituer une existence, mais surtout un héritage, contesté et désiré. Dans Irma Voth (2011), un récit de voyage en Amérique latine fait surgir la question du témoignage et de la mémoire.

Dire l’horreur à plusieurs

Pendant des années, des femmes du village de Manitoba en Bolivie se sont réveillées avec la nausée et d’immenses douleurs ; elles ont été droguées avec des médicaments pour animaux durant leur sommeil, puis agressées sexuellement. Le pasteur attribue d’abord la faute de ces viols à Satan avant que des hommes du village soient pris sur le fait. Toews reprend cette histoire réelle et s’en sert comme point de départ d’un grand roman sur la délibération et la parole. Dans la colonie fictive de Molotschna, que l’écrivaine ne situe pas précisément, les hommes partent vers la ville pour aller soutenir les huit violeurs et payer leur caution. Les femmes sont restées et doivent décider ce qu’elles feront. Elles sont conscientes qu’à leur retour les hommes leur demanderont leur pardon et que si elles ne le leur accordent pas, elles seront forcées à l’exil. Deux familles de trois générations se rassemblent alors pour choisir collectivement le meilleur geste à poser dans les circonstances.

Ces huit femmes des familles Loewen et Frisen sont analphabètes ; elles demandent donc à l’instituteur du village, un ancien banni du nom d’Auguste Epp, de consigner leurs délibérations, qui ont lieu sur deux jours, dans l’urgence, la colère, la résignation par moments, mais toujours avec le sentiment que la responsabilité qui leur incombe déborde largement leur seule personne. Le roman est structuré autour de cette parole partagée. À l’écart des hommes, sauf un à qui on demande un devoir de traces, Greta, Mariche, Mejal, Autje, Agata, Ona, Salomé et Neitje racontent des anecdotes, se chamaillent, s’épaulent, rient, réfléchissent aussi aux actions, à leur foi, à leurs enfants, aux possibilités de changer les choses, aux rapports de pouvoir, à la question de l’autorité et de la condition des femmes, mais jamais dans l’abstrait, dans un didactisme intellectualisé. Au contraire, la parole part des chairs meurtries, de ventres gonflés par la violence sexuelle. Des femmes qui n’ont le reste du temps pas de marge de manœuvre s’en créent une par ces deux jours de débats.

Consigner une nouvelle agentivité

La vivacité des échanges tient à la manière dont la délibération est rapportée. Auguste dresse certes le procès-verbal de l’assemblée, mais ce n’est pas un verbatim. Il montre les corps usés de ces femmes dans le fenil où elles se réunissent ; il présente les réactions de chacune à ce qui est proposé, il restitue en aparté, à l’occasion, la légitimité de ce qui vient d’être énoncé par une mise en contexte précise. En résulte une scénographie de la parole, riche, dynamique, variée, où l’intelligence un peu instinctuelle, loin des livres, est magnifiée, traitée comme une prise en charge de leur destinée par ces femmes capables d’agir pour elles-mêmes et pour le groupe.

La forme archivistique adoptée fait en sorte que c’est la prise de décision qui est racontée, le consensus obtenu qui est mis de l’avant, et non pas l’enchaînement des événements qui découleront du choix de ces huit femmes. Si celles-ci demandent à Auguste de noter leur dialogue, c’est qu’elles veulent surtout que soit affiché ce besoin de se dire. Ce qu’elles révèlent alors d’elles, ce qui de leur intimité passe dans les choix opérés, c’est ce qu’elles lèguent par ce procès-verbal. La décision finale n’est pas tributaire des résultats, positifs on non, des actions entreprises, mais plutôt de la liberté que ces femmes, entre elles, se sont accordée de penser hors des préceptes imposés par Peters, le pasteur, et ses disciples.

Miriam Toews, en reprenant cet horrible drame, raconte moins les effets de la violence qu’un moment qui oscille entre ce qu’est la communauté et ce qu’elle pourrait être, lorsqu’elle est pensée par celles qui n’ont pas droit au chapitre usuellement. Il en résulte un roman polyphonique dense, qui dégage autant une patience infinie pour la grandeur de l’éducation qu’une urgence d’agir contre une autorité que ces femmes ont trop longtemps légitimée. Avec ce texte, traduit en finesse par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, finaliste dans sa version originale anglaise pour un Prix littéraire du Gouverneur général, l’autrice confirme l’étendue de son talent. ♦