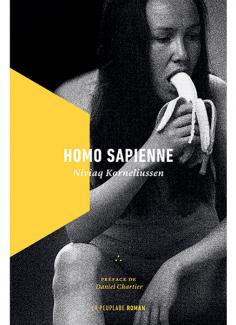

La Groenlandaise Niviaq Korneliussen signe un premier roman tout sauf complaisant, dont l’écho résonne bien fort hors frontières.

La Groenlandaise Niviaq Korneliussen signe un premier roman tout sauf complaisant, dont l’écho résonne bien fort hors frontières.

«Les histoires de chasseurs du passé, les récits sur l’influence de la nature, cela ne m’a jamais intéressée1.» Triturer l’image fantasmée des peuples nordiques et écrire un roman qui capterait l’air du temps: voilà ce qu’a brillamment accompli Niviaq Korneliussen à vingt-trois ans, en dépeignant la réalité crue de personnages qui cherchent à définir les contours de leur identité (sexuelle d’abord) sans s’y enfermer. Si l’auteure n’est pas tendre envers son île natale dans Homo sapienne, c’est surtout du courage de s’affranchir — de la pression sociale, de ses origines, de ses dépendances — dont elle parle. Et du désir viscéral d’être aimé tel que l’on est.

Publié en 2014 en groenlandais, Homo sapienne a d’abord été traduit en danois par Korneliussen elle-même. Le succès de ce premier roman est indéniable: plus de 3 000 exemplaires vendus sur cette île arctique de 56 000 habitants; une entrevue enthousiaste dans le New Yorker2 au début de 2017; plusieurs traductions, dont celle, en français, que nous a concoctée La Peuplade, d’après le travail d’Inès Jorgensen. La langue y est picotée de mots anglais, voire groenlandais, mais fluide malgré tout. Judicieuse décision que celle de ne pas entraver la lecture avec l’adoption systématique de l’italique, comme on le fait souvent pour marquer la présence d’une langue étrangère.

Cinq personnages dans la jeune vingtaine, cinq chapitres, et autant de trajectoires où la fuite engourdit les élans du cœur, composent donc le roman. Il y a Fia, confrontée à l’impossibilité de continuer sa vie avec Piitaq et à son attirance irrémédiable pour Sara; Inuk, qui déverse par écrit sa haine du Groenland, des homosexuels et de lui-même, avant d’oser se regarder vraiment; Arnaq, qui enfouit son histoire familiale glauque dans les bouteilles d’alcool et le lit des hommes et des femmes qu’elle rencontre; Ivik, amoureuse de Sara mais refusant d’être touchée par elle, comme en lutte contre son propre corps; et Sara, qui peine à chasser l’obscurité qui la ronge.

Dans les nuits de la ville de Nuuk, ils s’évertuent à faire la fête, tentant d’échapper à ce qui veut sortir de leur poitrine — mais qui, heureusement pour eux et pour nous, les rattrape.

Éloge du flou

«Pourquoi est-ce que tout doit avoir une réponse?» déplore Ivik, et c’est peut-être l’une des phrases les plus importantes du roman. Tout s’y articule en effet autour des catégories — de genre, notamment — que l’on s’impose et qui, pourtant, échouent à rendre compte de la réalité. L’incertitude dérange, amène la famille et les amis à poser des questions: «Ils me demandaient où me situer», dit encore Ivik, qui se sent différente des autres filles depuis qu’elle est toute petite. Éprouvant l’étanchéité de ses propres limites, Fia résiste lorsqu’elle aperçoit Sara, «la plus belle femme du monde»; elle s’avoue terrifiée par cette «frontière» qu’elle est «en train d’atteindre». Avec une formidable cohérence, l’enfermement auquel les personnages tentent de se soustraire s’incarne aussi dans les nombreuses répétitions langagières. Agissant comme un étau, ces dernières forment donc bien plus qu’un effet de style. Pour Arnaq, par exemple, la roue tourne, prévisible et lancinante comme la migraine d’un lendemain de veille: «Oh, week-end de fête. Je fais de nouveau la fête. Oh, week-end infini. Week-ends qui se répètent. J’avance en cercles. Je reviens toujours.»

Parallèlement à l’aliénation, il y a le souffle triomphant des possibilités, de l’ouverture au monde, de la vie qui est tout sauf platement unidimensionnelle. Homo sapienne est un appel franc, presque intransigeant, à la liberté, qui passe par une certaine responsabilisation: «Cesse de t’apitoyer comme ça sur toi-même, tu n’es pas à plaindre», lance durement Inuk à Arnaq. On y célèbre la fluidité des genres, des préférences sexuelles, des langues, des références culturelles, des formes de communication modernes. Un parti pris qui se manifeste également dans la pluralité des points de vue; ainsi une même scène sera-t-elle racontée différemment, selon qu’elle est vécue par un personnage ou par un autre.

Mais la réponse ultime (s’il faut en chercher une), celle qui casse le cycle de la noirceur et ébranle les cloisons, viendra de la naissance de la nièce de Sara. Si celle-ci fait souvent référence à la pureté du bébé, par contraste avec ses propres mains «souillées», c’est au sens où il est encore exempt de blessures et de barrières. Tout reste à inventer. La petite héritera justement de deux noms: Ivinnguaq ou Ivik, «au cas où elle se sentirait garçon». Cette fin, que ne renierait pas le gars — ou la fille — des vues, porte néanmoins un message fort, socialement et politiquement chargé. Un message qui serait mièvre s’il n’était pas si exigeant, sur le beau risque d’être soi-même. ♦